馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊

x

本文最後由 daniel0810 於 2025-3-4 08:57 AM 編輯

科學派發燒友詹君儀的超狂風暴秀 把史丹佛大學bing音樂廳搬回家

原文轉自:潮人物-翁海天

所謂「發燒友」,就像音質武林中的高手,他們對音響設備的熱愛已達痴迷的境界。這些燒友們不僅投入大量時間、金錢和精力,追求完美的聲音再現,還像武林中的大俠一樣,堅守自己的流派。

▲ 詹君儀用一輩子來鑽研聲學,打造出最完美的聆聽體驗

「音響是手段,音樂是目的。」在這場音質江湖中,各門派爭鋒相對,真空管派信奉溫暖的音色,晶體管派則推崇現代科技的精準與清;喇叭派追求大氣磅礴的聲場,而耳機派則在有限空間追求最細膩的音樂傳達。燒友之間更常因各自堅持的理念展開激烈論辯,甚至延伸到音訊線材等細節,認為每個環節都是影響音質的變數。

像是著有《調音秘笈》的蔡克信醫生就用其獨特的「降龍十八掌」喇叭擺位法與「伏虎十五拳」超低音功法橫行江湖;已故的台灣水泥前董事長辜成允留有遺世絕學《九音真經》,領人進入Hi-End世界;劉漢盛的《音響調整學》嚴選〈棒喝CD100〉,深得人心;還有堅持「一根針」與「鎖螺絲」……等,儘管各派爭鬥不休,但他們的共同目標一致:在這片音質江湖中,找到屬於自己的至高音效,成為音響界真正的高手。

▲ 詹君儀把史丹佛大學的音樂廳搬回家了

把史丹佛大學bing音樂廳搬回家

近期,家住桃園的詹君儀,在其長寬高各3×6.4×8.2公尺,占地20坪的視聽室,打造了一套由Stormaudio EVO AOIP 32聲道系統與一對來自美國史丹佛大學Bing Concert Hall音樂廳的特製巨型ATC喇叭領銜組成的絕對頂規家庭劇院,可說是震驚全台發燒友圈。

「天底下的名器,我都要玩過,我的興趣就是這樣,這些跟聲音有關係的東西,我都想玩!」詹君儀,是台灣發燒友圈中的著名「潮人物」,既玩兩聲道也玩多聲道,善於駕馭不同型態的音響系統,除了不斷嘗試新器材與新搭配,對於相關周邊提升音質的手段也不放過。

▲史丹佛大學Bing Concert Hall(圖片擷取自Bing Concert Hall FB)

他三十年的外企職涯,面對來自各國客戶的需求與挑戰,他形容那段時間「生活都在開會」,而且是高壓、高效的工作環境,讓他時常不得不在24小時內隨時回應客戶的需求。「在這份工作中,我需要平衡客戶與廠商之間的關係。不同文化的客戶各有各的難處,特別是在歐洲,與當地的管理層進行溝通更是挑戰。」也因如此,「視聽室」成了他藉由聲音、影像排遣壓力的一方淨土天堂。

不過,會一頭栽入發燒友的世界,早在學生時代就奠基了,從聽音樂到跨足音響,「馬勒」可說是扮演最關鍵的角色。

▲ 音響室天花板特別設計了 Mahler 的發光字樣,傳達馬勒音樂對詹君儀的影響

馬勒開啟他的音樂之路

「馬勒的音樂就是關於死亡和復活。」這位十九世紀德國作曲家的作品,尤其是那充滿生死輪迴、宏大敘事的交響曲,是詹君儀青少年時期的一盞明燈。高中時,面對學業的壓力和名次的得失,他曾感到困惑與焦慮。

「我在念師大附中的時候,高一常會胃痛,後來聽了馬勒的音樂,就不會痛了。」馬勒的音樂,像是一劑解藥,釋放了他心中的桎梏。「馬勒告訴我,英雄也會死,那我又何必在意名次?既然大家都會死,第一名還是最後一名又有什麼關係?」這一頓悟,讓他在高中時期逐漸釋懷,接受了自己在學業上不足,從而解決了焦慮感與身體不適的問題。

其實,從聽西洋流行音樂開始,著迷電影配樂,最後進入到內容龐大的古典音樂世界,詹君儀並不是對所有的樂派都能深入其中,但他卻可以反覆聆聽馬勒交響曲的各個樂章,猶如鑽研一部部深刻的哲學著作。「一首音樂,不是只聽一次就能懂的。」他相信,真正的音樂需要反覆品味,像是一瓶陳年佳釀,只有不斷品嚐,才能感受出其中的層次與深度。

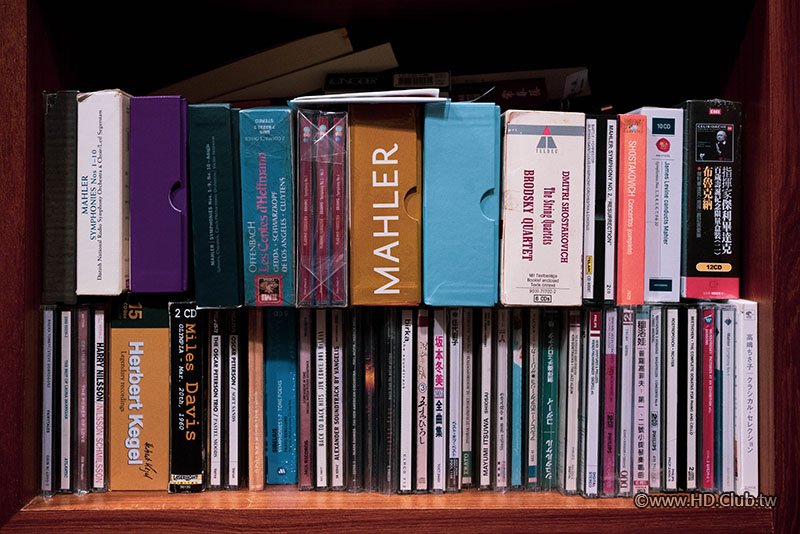

▲ 馬勒開啟了他的音樂之路,並收藏了許多馬勒作品的CD

「聽了一百遍後,音樂中的細微之處才會浮現,當初聽不懂的地方,也會慢慢變得清晰。」通過大學聯考窄門,考進輔仁大學物理系卻慘遭三二開除,輾轉就讀中央大學大氣物理系的他,用這種耐心與堅持,將音樂從單純的聆聽昇華為一種生命體驗,而與朋友分享音樂亦成了他往後人生的一大樂趣。同校一位法文系的同學,正是在他的推薦下,開始聆聽馬勒的作品。

「他整個大學四年,幾乎只聽馬勒的第二號交響曲。」他回憶起這段推坑的經歷,嘴角露出一絲微笑,馬勒的音樂是如此豐富,每個樂章都蘊含著不同的情感與故事,讓人不斷在其中發掘新的細節。

然而,音樂的影響並不僅限於心靈層面,它還將他帶入了另一個充滿挑戰與創意的世界——音響技術。對他而言,音樂的呈現不僅在於旋律本身,還在於音響設備如何將這些旋律以最純粹、最完美的形式展現出來。 ▲ 詹君儀音響室上一代的喇叭是四件式的 Gryphon Pendragon音響

發燒的起源

詹君儀表示,國小五六年級時家裡第一套音響是父親買下的聲寶牌白馬 SQ 四聲道音響,而後,他因經常光顧位於台大後門辛亥路上的一家唱片店,從當時的店主劉漢盛那裡學到了不少音響知識, 劉漢盛還在音響雜誌《音樂與音響》上撰寫專欄「夜鶯的故事」,分享各類音響器材的擺位與調校技巧。

「我那時候經常買他的唱片,也會仔細研究他的文章,開始嘗試調整音響的擺位,探索如何讓音樂呈現得更加完美。」劉漢盛目前是音響論壇總編輯,華人音響圈頭號響叮噹人物。這段經歷讓他逐漸入門,並燃起了自己動手製作音響的熱情。大學時期,他更進一步,為了 DIY 音響,還特別選修有關電路學的課程。 ▲ 科學派的詹君儀會用軟體測試音響設備,譬如 Merging 公司的 Aneman,可以指定 DAC 的輸出

「我當時覺得,我有一副好的耳朵,應該也能組出不錯的音響設備。」於是,他模仿了當時知名音響品牌的功放線路,並試圖在此基礎上做出改進。然而,現實往往與理想相去甚遠。「我發現,自己做出來的設備,怎麼聽都沒有原版好。」他很快意識到,音響製作不僅僅是技術問題,還涉及到大量的資源投入。

「大廠之所以能做出好聲音,不是因為他們多麼天才,而是他們有資金去購買成千上萬的零件,然後挑選最合適的組合。」這樣的發現讓他深感挫折,但也讓他更清楚地理解自組音響的難度與複雜性。 ▲ 音響器材背後的線材複雜到讓人頭暈眼花,真是佩服發燒友的耐心和毅力

「每個細節都會影響最終的結果。」不同的電阻、電容、變壓器,甚至是材料的選擇,哪怕是一點點誤差,最後的聲音效果都可能截然不同。「那些大廠能夠生產出物美價廉的產品,不是因為他們偷工減料,而是他們知道如何用最普通的材料達到最佳的效果。」這種對細節的執著,讓他學會接受自己的局限性。儘管如此,他並沒有因此放棄對音響的熱情。

在家中,他依然經常調整音響的擺位,測試不同的喇叭配置,追求最佳的聲音體驗。「音響擺位其實是非常講究的,稍微改變喇叭的位置,就能影響整個音場的呈現。」

詹君儀強調,音響發燒並不僅局限於音響設備本身,而是通過不斷地嘗試和調整,實現對音樂表現的最高標準。日本《Stereo Sound》雜誌的「唱片演奏家」專題就曾報導過這類音響愛好者,他們不斷透過精心挑選音響系統,力求重現最真實的聲音。

「這種追求是無止境的」,詹君儀表示,「每一套設備都有其聲音特質,而每次聆聽都是一次發現聲音中的新細節的過程。這些細節能夠顯示出一個系統的優劣。」詹君儀堪稱「科學派發燒友」,他並不僅依賴主觀的聆聽經驗來評斷一套系統的好壞,而是結合專業測試儀器來進行科學分析。 ▲ 負責推動 ATC 喇叭的擴大機大軍,型號為 P4,輸出總功率 850 瓦:高音 100 瓦、中音 200 瓦及兩個 275 瓦的低音。

憑的是科學數據,不憑感覺

「你來我家,說我的聲音不好聽,可以,可是你告訴我人聲偏左,我會跟你吵架,因為這一題是是非題,你要證明給我看!」他經常使用各種測試工具來檢測設備的相位、頻率響應和音質的穩定性,確保每一個系統都能達到最佳表現。「音樂是一種藝術,但音響技術則是一門科學。當出現技術問題時,我會用儀器來驗證,這能夠快速解決問題,並確保音質的穩定性。」詹君儀不斷更新他的音響設備,並且不斷追求更高的音質標準。

他曾擁有一套四件式音響系統,音質表現優異,但他依然感到不滿足。「即使我使用了 180 吋的大型螢幕,畫面效果已經十分震撼,但音響系統在某些銜接點上依然讓我感到不完美。尤其在小提琴和一些小型樂器的音頻轉換上,出現了不協調的情況。」

為解決這些問題,詹君儀調整並更換部分設備,最終達到了他所追求的極致音質效果。這其中,他特別推崇 ATC 喇叭,指出其卓越的低音表現:「即使是家中的最小低音單元,也能達到令人震撼的效果。我的低音喇叭單體尺寸達到了 15 吋,這是確保低音效果的關鍵。」 ▲ 用來作為環繞聲道的 ATC SCM 100 ASL PRO

詹君儀認為,音響發燒是一個不斷探索與實踐的過程,只有通過不斷地嘗試和實踐,才能真正理解每一個設備的潛力。「我對全球知名的音響系統都有興趣,幾乎每個系統我都會去親自體驗。我會去思考,每一套系統的優缺點在哪裡,然後再進一步做出調整。這是一個持續學習和成長的過程。」

除了專注於自己的設備,詹君儀也幫助其他音響發燒友改善系統。他經常受邀前往朋友或其他燒友住所,提供專業建議與技術支持。這些建議並非僅基於經驗,而是通過嚴謹的科學分析,幫助對方找到音質上的問題並進行優化。「我都會帶三個器材過去,如果聽起來有問題,人聲不對,或者是定位有問題,或者頻率響應有問題,我會拿證明給你看,你的電是不是出問題了,你的喇叭是不是有哪邊接錯了,你的頻率響應是不是有問題。」

▲ 用來測試音響設備的三個重要器材,分別是喇叭單體相位器、頻譜分析儀和電源相位器

正如他所強調的,音響系統的問題往往隱藏在細節中,許多設備的缺陷並不是一眼就能看出來的。這時,專業儀器來幫助燒友找出問題所在,並進行調整,才是他所堅持的正道,他在提到一次修復朋友的音響系統時說到:「當時我發現高音定位不準,小提琴聲音模糊不清,這樣的情況是不允許的。經過儀器測試後,是擴大機的平衡接頭接錯了。即使是最細微的錯誤,儀器都能夠幫助找出來。」

這種科學與技術的結合,是詹君儀與其他發燒友區別開來的重要特點。他指出,很多人過度依賴耳朵的主觀感受,但這會導致系統優劣的判斷出現偏差。「耳朵是非常敏感的,但也容易被環境、情緒等內外在因素影響。因此,我們需要依靠儀器來確認系統的問題所在,這樣才能真正達到理想的音質。」

▲ 就是這組全台唯一來自美國史丹佛大學 Bing Concert Hall 音樂廳的特製巨型ATC喇叭

花兩天時間拆裝組合巨大喇叭

詹君儀對設備安裝也能精準處理,像這次購入來自美國史丹佛大學 Bing Concert Hall 音樂廳的特製巨型 ATC 喇叭,整套將近 800 公斤重的設備從國外運回台灣,由於設備體積過大,無法使用電梯運送,於是他在住家社區一樓大廳花了兩天將喇叭拆解成七個部分,手動運送進住宅後再重新組裝。詹君儀也透露:「任何未達到標準的設備,我都不會邀請人來聆聽,這樣做是對自己的系統負責,也是對其他燒友負責。」

從兩聲道,到多聲道,更甚者是這次把使用於可容納近千人座次的史丹福大學 Bing 音樂廳的喇叭裝設在自己的家庭劇院裡,詹君儀可說是一整個瘋魔!「本來是為了聽音樂啊!後來也為了看電影,我結婚以後,就沒去外面看過電影了,自己就在家裡搞。」

這款型錄上沒有的喇叭,是 ATC 特別為 2013 年營運的史丹福大學 Bing Concert Hall 特別打造,每邊是是兩組 ATC SCM 300 上下堆疊,加裝一支可電動抬升的支架,再加一支 ATC SCM 110,也許可稱之為 ATC SCM 710。因按照 ATC 的命名規則,數字代表音箱容積。除了之前的 Bing 音樂廳外,目前全球只有五個音樂廳有此款喇叭。 ▲ 詹君儀請人花了兩天將喇叭拆解成七個部分,手動運送進住宅後再重新組裝(照片:詹君儀提供)

ATC 是標榜英國原廠生產的著名揚聲器廠家,在詹君儀 20 坪大的空間裡,光目測就可看到 26 支喇叭大軍黑壓壓地環伺,陣列在旁,「你聽人聲對白時,背景會聽到水流的聲音,旁邊還有人吱吱喳喳的聲音,再來會有配樂的聲音,所以至少有三種層次的聲音。」

詹君儀表示,大部分電影院聽到的效果,他認為讓他最不能融入的理由就是,「他們喇叭都裝設在螢幕後面,不是不好,但音效、人聲跟配樂全部都在同一個平面,直接從牆壁打過來。」而身處在自己精心打造的劇場裡,卻可以全然沉浸,彷彿親身經歷電影角色的實境感受,像是畫面播放到有關賽車競逐的片段時,車體從眼前呼嘯而過,引擎轟隆隆聲從背後、劃過耳際,一路傳導到視野盡頭,一切都變得真實立體起來,「觀影者」不再是旁觀者,而是融入了整部電影裡的深刻起伏。 ▲ 詹君儀的喇叭環繞擺位,設定的是趨近交響樂團編制的位置

詹君儀音響室的皇帝座,最趨近指揮的位置如果是單純聽一場交響樂,更是比在現實音樂廳有不一樣的享受,詹君儀的喇叭環繞擺位,設定的是趨近樂團指揮的位置,開關鍵一按下,弦樂器、木管、銅管、打擊樂器,層層環繞,音浪襲來前後有別,絕不含糊,震撼力響徹耳際,也絲毫不會有聲部錯置的突兀,「當然這個前提是,收音與後製也有達到專業的標準!」

詹君儀的音響人生,不僅僅是追求卓越音質的體現,還是一個充滿技術與藝術交融的領域,就如同他著迷馬勒四十多年一樣,不再只是一遍兩遍一百遍的聆聽,而是就不同版本的製作,不一樣的指揮演奏,各個樂章切分地比較享受。

在他看來,玩音響設備,也並非只是單純砸錢比高檔的娛樂工具,而是一門精密的科學和動腦研究的歷程,通過每個人堅信的設置搭配方法,不斷驗證並調整,在有限的環境下,最終能臻至心目中無限完美的聲音再現。 |