馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊

x

【西川善司的大畫面☆狂熱】未來的大畫面在這!在首爾體驗專為超有錢人打造的 Micro LED 顯示器世界 ▲在 Micro LED 顯示器上打電動的筆者

在韓國經營音響設備銷售業務的「Audio Gallery」,於 4 月 4 日在首爾市內的自家展示中心開設了一個全新的體驗展示區。在這裡,大家可以同時感受到高端音響品牌「GOLDMUND」的主力產品,還有顯示器製造商「CreateLED」所推出的 Micro LED 顯示器的震撼魅力。 ▲這間位在韓國、專門經營音響設備銷售的「Audio Gallery」展示中心,從 1 樓到 5 樓,每一層樓都根據不同的品牌和製造商,展示來自世界各地的超高階音響設備。更誇張的是,每一層樓的入口都裝設了具備密碼認證和指紋辨識的高級門禁系統!

說到 GOLDMUND 的音響設備,可是結合了尖端數位技術和極致講究的類比工藝所打造出的超高階產品,不只在韓國,連在日本的音響玩家圈也都有相當高的知名度。相較之下,CreateLED 是一家來自中國深圳的新興顯示器設備公司,在日本幾乎沒什麼知名度。這家公司原本是專做商業用途的 LED 顯示器,但近年來開始積極開發專給中國富豪使用、主打家庭劇院等級的 Micro LED 顯示器產品。

畢竟,「在家就能享受最頂級的音效搭配最極致的畫面」這種夢想,可不是只有中國富豪,日本、韓國甚至全球的有錢人都有這種需求。這次 GOLDMUND 的音響系統加上 CreateLED 的 Micro LED 螢幕,就是完全鎖定這類客層的組合。於是,Audio Gallery 就和 GOLDMUND、CreateLED 這兩家公司聯手,打造了這個全新的頂級展示空間。 ▲Audio Gallery 的代表 Sang-jun Na,以及 GOLDMUND 的執行長 Yohann Segala(右)

▲CreateLED 的執行長 BoYin Cheng

那為什麼筆者會特地被邀請到韓國參加這場展示會呢?其實是因為我最近寫了一系列跟 Micro LED 顯示技術有關的文章,剛好被 CreateLED 的相關人員看到了。

這次不只是有機會參加新品發表會和現場體驗會,我甚至還能夠獨佔使用那種只有特定企業或超級富豪才摸得到的 Micro LED 顯示器,雖然只有短短幾個小時,但還是玩了好幾款遊戲!這篇《大畫面☆狂熱》就是要來分享當天的實際體驗。 ▲這場發表會的展示內容,是把 163 吋的 CreateLED Micro LED 顯示器(北美參考售價約 18 萬美元,折合日幣約 2,700 萬元)和 GOLDMUND 的 GAIA 音響系統(1 對參考售價 73 萬美元,約日幣 1.1 億元)搭配起來,一起播放演唱會影像和電影片段作為展示。

▲這台則是 145 吋的 CreateLED Micro LED 顯示器(北美參考售價約 17 萬美元,折合日幣約 2,550 萬元)。雖然照片中看不到,但實際搭配的喇叭是 GOLDMUND 的 THEIA(1 對參考售價 30 萬美元,約日幣 4,500 萬元)。

▏CreateLED 製 Micro LED 顯示器的基本資訊 在這裡,我們先來簡單整理一下有關 Micro LED 顯示器的基礎知識和一些相關術語。目前的技術條件下,Micro LED 顯示器是無法大量生產一整塊的大尺寸面板的。如果硬要做的話,一片面板光是製造就可能要花上好幾個小時,甚至依照解析度的不同,有時候可能得耗上好幾天。這樣的製程完全不符合「量產」的定義。

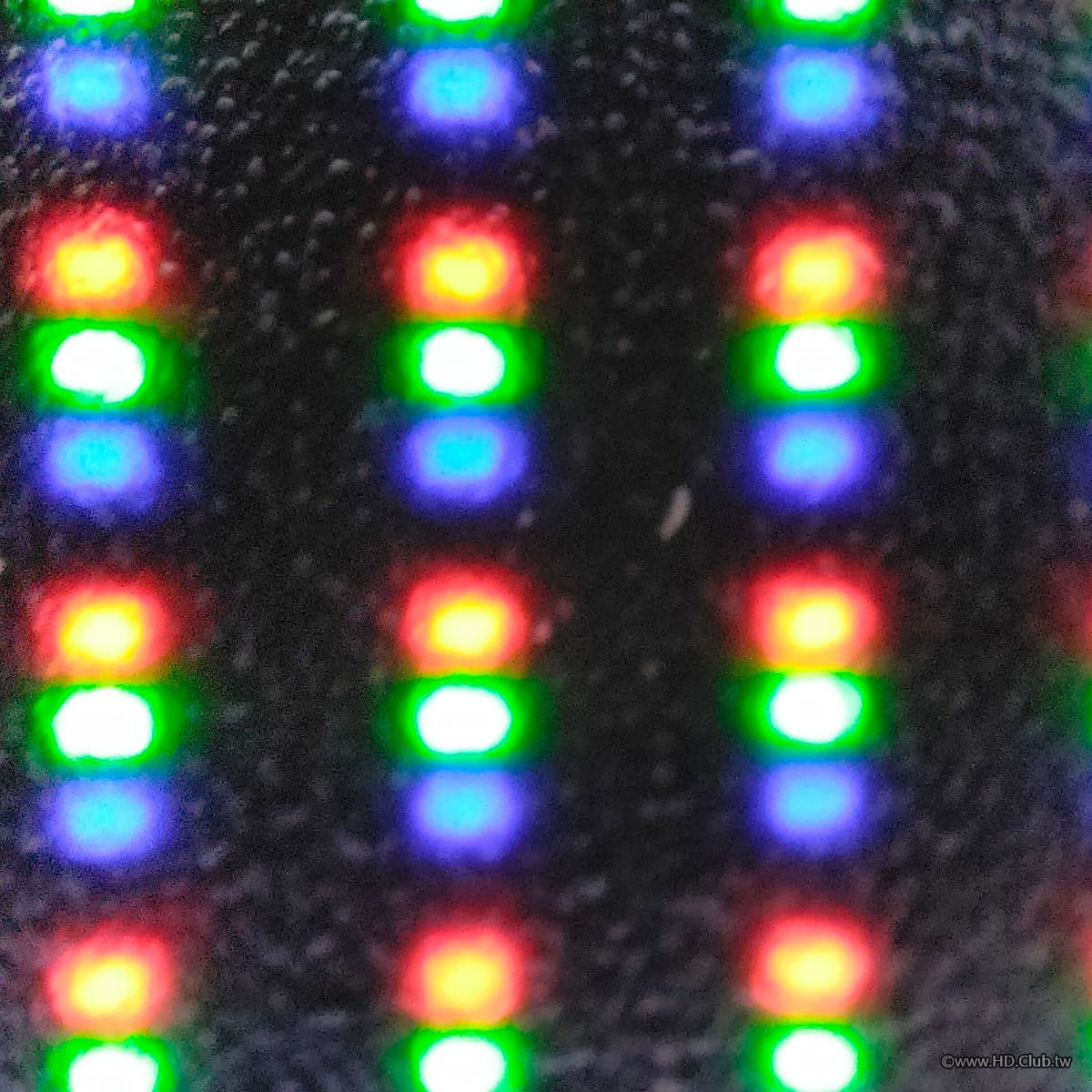

這是因為每一個畫素都必須對應一個 RGB 顏色的 Micro LED,全部都要一顆一顆地精準蒸鍍上去。舉例來說,一個 4K 畫質的畫面大約有 800 萬個畫素,那就需要裝上將近 2,400 萬顆 Micro LED 子畫素(每個畫素含紅、綠、藍三色)。而只要其中有一顆壞點存在,整片面板的價值就會大打折扣。 ▲(照片中看起來像一粒粒沙子的東西,其實就是一顆顆的 Micro LED)

因此,目前的主流做法是,先製造出稱為「LED 模組」的最小單位 Micro LED 面板,然後再將這些模組像拼圖一樣上下左右組合起來,形成一整塊的大型顯示器。

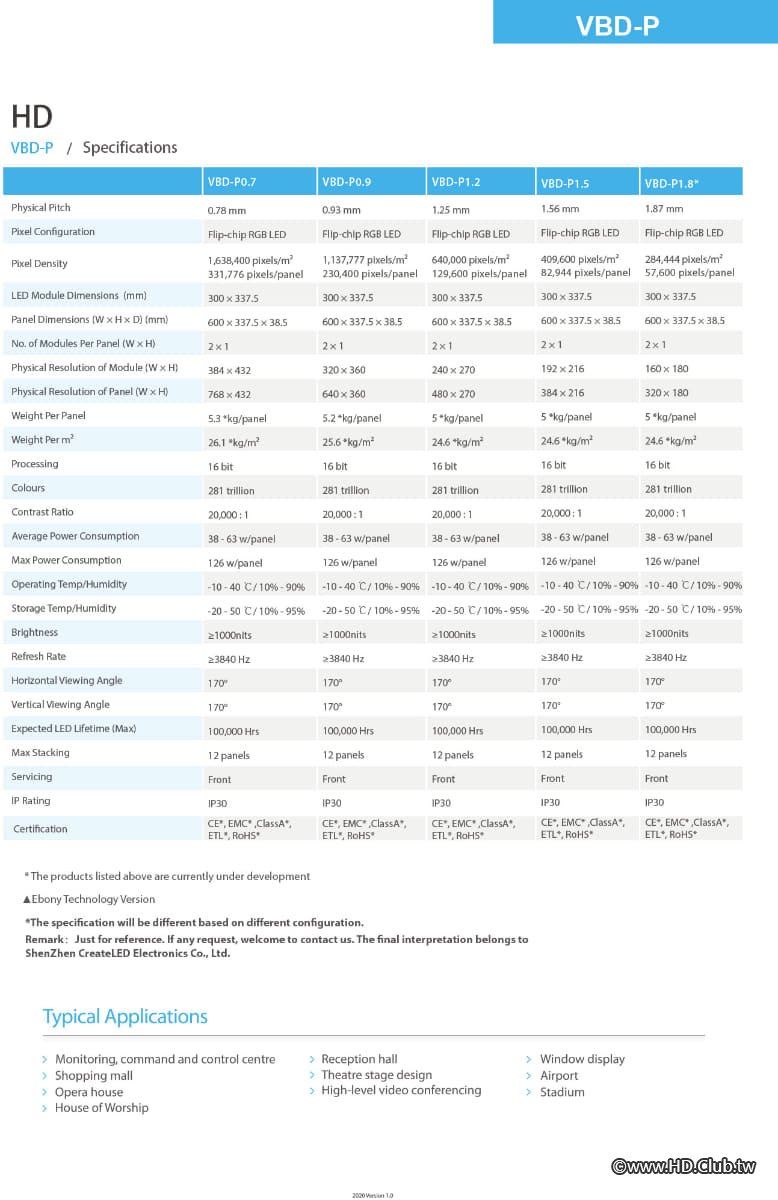

CreateLED 現在主力量產的 Micro LED 顯示模組有兩個型號:「VBD-V」和更新一代的「VBD-P」。「VBD-P」是較新款,據說在發光效率和節能表現方面都更優秀。也因此,目前用於家庭劇院等用途的 Micro LED 顯示器產品,大多是以「VBD-P」模組為主體來組成的。

這次筆者造訪的展示空間裡,展出了兩款尺寸:145 吋和 163 吋。145 吋的那一款是採用舊一代的「VBD-V」模組,而 163 吋則是使用最新的「VBD-P」模組。所以接下來本文主要會聚焦在這款「VBD-P」世代的最新顯示面板上。

這款「VBD-P」的 LED 模組,規格統一為 300mm × 337.5mm(如下圖所示)。

▲CreateLED 製 Micro LED 面板「VBD-P」的規格資料

不過在這次活動中,筆者趁著裝置切換到測試模式的時候,靠得非常近去觀察 LED 模組,結果發現實際上模組之間的接縫,比上面官方資料中寫的尺寸還要更小一些。

用尺量了一下,那些接縫大約是 15 公分 × 17 公分的大小,所以可以推測,每個 LED 模組其實是由更小單位的模組——縱向 2 片 × 橫向 2 片所組成的。在這篇文章中,為了方便理解,我們就暫時把這個最小單位稱作「單位模組」。根據 CreateLED 的說法,這種由橫向 2 片、縱向 1 片「單位模組」所構成的元件,他們直接稱為「面板」。也就是說,一塊「面板」,其實是由 4(橫向 2 × 縱向 2)個「單位模組」拼成的。

從設計上來看,每一塊這種橫長型的面板都可以獨立發光、獨立顯示影像。

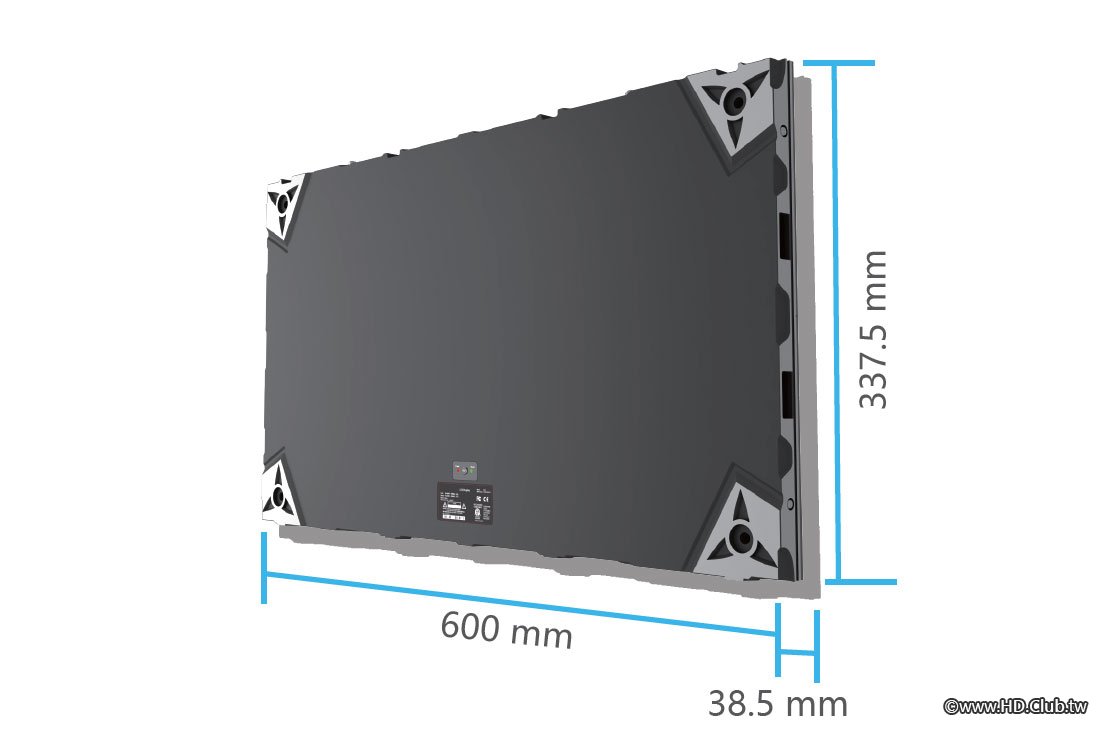

CreateLED 製造的這種橫長型面板尺寸是 600 × 337.5 × 38.5mm(寬 × 高 × 厚),對角線的長度大約是 27 吋。

▲CreateLED 的「VBD-P」所有面板,規格都是這個尺寸。

接著來看,CreateLED 所推出的「VBD-P」單位模組,根據畫素間距(Dot Pitch)不同,目前共有五種規格:0.78mm、0.93mm、1.25mm、1.56mm 和 1.87mm。

如前面所提,因為所有面板尺寸都是一樣的,所以不同畫素間距就會對應到不同的解析度。

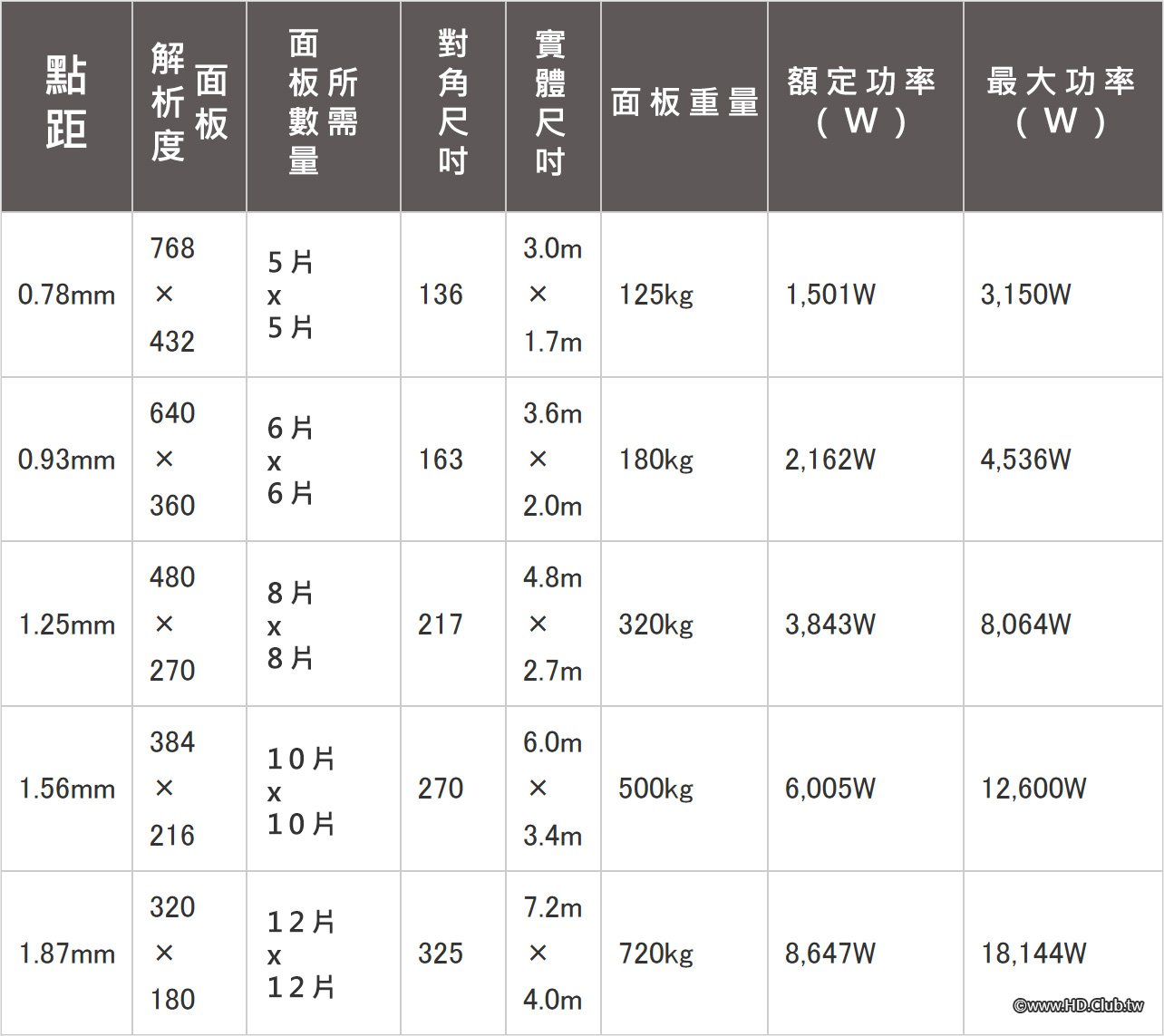

從上面的規格表可以看到,畫素密度最高的是 0.78mm,那一款的解析度為 768 × 432 畫素。以這個解析度來組裝成 4K(3,840 × 2,160 畫素)的 Micro LED 顯示器,只需要將這種面板橫向與縱向各拼接 5 片即可實現。屆時畫面實體尺寸會是寬 600mm × 5 = 3,000mm,高 337.5mm × 5 = 約 1,688mm,對角線換算下來約為 136 吋的顯示器。

同樣地,如果使用 0.93mm、1.25mm、1.56mm、1.87mm 的面板來組成 4K 畫面,依照計算會得到以下的規格結果。

▲VBD-P 面板組成 4K 畫面的各種規格資訊

雖然表格裡是以組成 4K 畫面為基準,但當然從技術上來說,也可以組成 Full HD 等級的 Micro LED 顯示器。不過,如果是用點距 0.78mm 的面板來組成 Full HD 畫面,會需要「2.5 × 2.5 片」的拼接組合,也就是說因為要用到「半片」,所以實務上根本做不到。因此,用點距 0.93mm 的面板以 3×3 拼接成的約 82 吋畫面,就成為以「VBD-P」為基礎、實際可行的最小 Full HD 畫面組合。

另外,CreateLED 目前的產品策略是先以 4K 機種為主軸進行商品化。不過他們也表示,未來如果市場需求變多,也會考慮推出 Full HD 畫質機型,甚至是 8K(7,680 × 4,320 畫素)解析度的產品。

目前來說,受限於驅動電路的設計,一塊顯示器最多可以由 12×12 面板組成。換句話說,要拼出 8K 畫面,可能只有點距 0.78mm(用 10×10 面板拼成)或點距 0.93mm(用 12×12 面板拼成)的版本能夠實現。

▲這次活動中的主角,是那台 163 吋的 Micro LED 顯示器,它是由點距 0.93mm 的面板 6×6 拼接而成,售價約為日幣 2,700 萬元。其實擺在左右兩側的喇叭價格還更高——單顆就要大約日幣 5,500 萬元。

筆者個人觀察是,Micro LED 顯示器的拼接面板越多,接縫就越多,因此如果是在視距比較近的家庭環境下使用,那些接縫可能會變得比較明顯,影響觀看體驗。從這個角度來看,136 吋左右的大小,應該是最適合一般家庭使用的推薦尺寸。反之,在視距較遠的專業劇院環境裡,即使用到 325 吋(7.2m × 4.0m)那種超大尺寸,也不太會有看到接縫的問題。

單一面板的重量,不論點距為何,大約都在 5 公斤左右。這樣推算下來,如果要組成 136 吋/4K 畫面,大概會需要 25 片面板,總重量約為 125 公斤。實際上還會加上支架與連接介面的部分,大概還要多抓個 10 公斤左右。而若是像 325 吋/4K 這種需要用到 144 片的拼接方式,總重會超過 720 公斤。這種裝置要掛牆的話,牆面結構就必須做非常嚴密的強化。

單一面板的耗電量根據官方資料,不分點距,大約是 38W~126W。所以依照計算,136 吋/4K(25 片)的最大總耗電為約 3,150W,而 325 吋/4K(144 片)則高達 18,144W。不過實際使用時會啟用亮度控制系統,因此耗電不會真的達到最大值。CreateLED 發表的額定耗電數據都有列在前面的表格裡,有興趣的人可以參考看看……真的滿驚人的(笑)。

至於壽命方面,官方標榜的是 10 萬小時。相較之下,有機 EL(OLED)通常只有 2~3 萬小時,所以 Micro LED 足足耐用了 3~5 倍。

OLED 的發光原理是:讓特定材料製成的有機半導體受電後發光,其實原理跟 LED 很類似,都是讓電荷在材料內重新結合產生光。不過有機材質的分子會因為長時間發光而產生結構斷裂,這就是 OLED 衰退的主因。相比之下,Micro LED 使用的是無機材料,和一般 LED 同樣屬於耐用型,因此老化速度較慢,而且幾乎不會有「烙印(burn-in)」問題。

最後,我們也來談談最受關注的價格吧: 目前已知的報價如下:136 吋機型約 16 萬美元(約日幣 2,400 萬元)、163 吋約 18 萬美元(約日幣 2,700 萬元)、而 217 吋則約 20 萬美元(約日幣 3,000 萬元)。至於 GOLDMUND 的旗艦喇叭,一顆就要價日幣 4,500 萬左右。對於富豪來說,這樣的花費應該是小意思吧……應該啦。

▏CreateLED 製 Micro LED 顯示器的連接性與功能性 接下來我們來看看這次活動中主打的重點產品——CreateLED 的 163 吋 Micro LED 顯示器,它的外觀設計以及連接功能到底有哪些特色。

▲與 GOLDMUND 頂級喇叭「GAIA」搭配的 CreateLED 163 吋 Micro LED 顯示器

從正面乍看之下,它看起來就像一台普通的大電視。上方和左右兩側的邊框寬度實測約為 5mm,螢幕下方的邊框則因為有印上 CreateLED 的品牌標誌,實測大約是 60mm 左右。

▲以超過 100 吋的大畫面來說,邊框只有約 5mm 的話,從一般的觀看距離來看,幾乎就像是無邊框的設計,看起來相當俐落。

螢幕的厚度大概在 40mm 左右,和目前主流的大尺寸液晶電視差不多,並不會太厚。不過,如果仔細一看,可以發現機身背後有設置金屬結構的背板,用來支撐整體約 180 公斤的重量。因此從牆面到螢幕畫面的前緣,大約會有 80mm 的突出距離。當然,就算是大型液晶電視壁掛起來,也差不多會有這樣的突出厚度。所以這並不是因為 Micro LED 就特別厚重。但話說回來,以這種重量來說,真的不是一般家電行可以輕鬆處理的東西(笑)。

▲螢幕下方的邊框因為內建了控制模組,所以相對來說會比較寬一些。照片中可以看到廠牌 LOGO 的地方還貼著保護膜。

▲從側面看起來的樣子也相當厚實穩重。

在下方的邊框底部,配置了各種連接與操作用的介面,包括電源插孔、電源開關、音量調整鍵、輸入來源切換鍵,以及 HDMI 輸入端子等基本操作按鈕和端子面板。

電源插孔共有兩個,如果是在 AC 電源供應只有 100W 左右的環境,就必須插上兩個插頭;若是電源環境是 200W 以上的話,一個插孔就足夠供電。實際運作時,幾乎聽不到什麼惱人的噪音。根據 CreateLED 的工作人員表示,這台是採用「被動式冷卻系統」,並沒有內建風扇等電動散熱裝置。

一般的商用 Micro LED 顯示器常常會因為長時間運作而讓螢幕發燙,不過這次展示的機器也連續開機好幾個小時,我用手摸了一下螢幕表面,感覺只是「微溫」而已。這樣的溫度的確是可以不用風扇來冷卻的。不過畢竟螢幕面積大,整體的熱能累積應該還是有一定程度。

▲下方邊框內建了一排實體操作按鈕,可以在沒有遙控器的情況下直接控制,包括亮度調整、音量調整、輸入切換,以及電源按鈕等。

▲電源供應設計為雙電源系統。

雖然很難想像會有使用這類高階設備的用戶真的去用它,但這台機器在下方邊框內還是內建了立體聲喇叭。雖然不知道用的是什麼品牌或單體規格,但實際用筆電透過 HDMI 連接,測試出來的音質就和一般大尺寸液晶電視的喇叭差不多。可能是在無法使用外接喇叭的情況下,作為基本音源確認用途。

在連接端子的部分,共配備了 4 組 HDMI 輸入,支援 HDMI 2.0 規格。筆者實測的範圍內,可以順利顯示 4K / 60Hz / HDR 畫面。不過比較可惜的是,目前並不支援 HDMI 2.1 規格。

▲端子的名稱都有標示在螢幕邊框上。

▲在標示的下方,就是實際的連接埠位置。

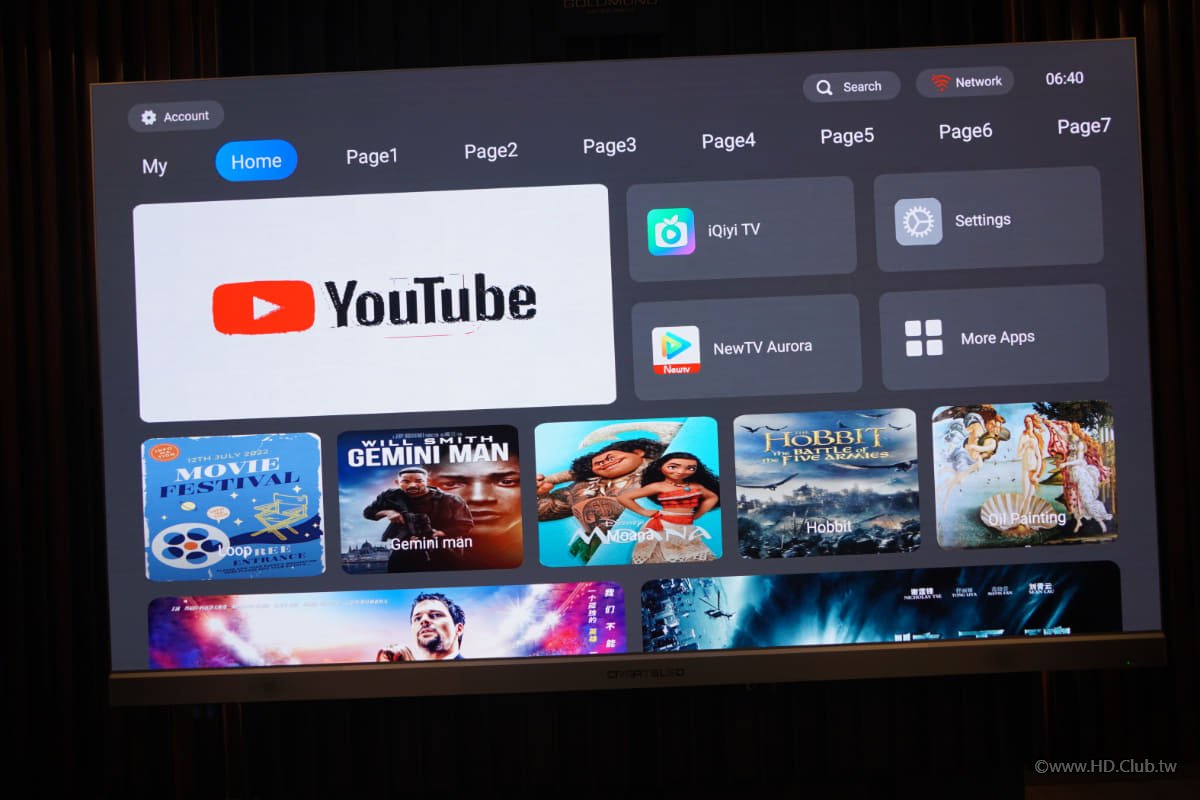

機身底部也內建了一個 LAN 有線網路端子,這次展示機就是透過這個端子接上網路的。系統本身內建了一些類似 Android 裝置的功能,主畫面裡有像是 YouTube 這類串流平台的 App 圖示,而且真的可以使用。

▲根據說明,這個 Android 系統是由 Cortex A73 ×2 + Cortex A53 ×2 組成的四核心 CPU,加上 4GB RAM,支援 Wi-Fi。雖然不是什麼頂規硬體,但作為內建系統功能來說算是夠用。

除了前面提到的 HDMI 外,這台顯示器還配備了 3.5mm 的耳機孔、光纖數位音訊輸出等端子,功能幾乎就跟一台高階電視一樣完整。

此外,它也具備了各種 USB 介面,包括 USB 上行(Upstream)端子、USB 2.0 和 USB 3.0 的 TYPE-A 接孔。這些主要是用來接外部觸控操作裝置、更新韌體用的維修介面,或是播放 USB 隨身碟內的影音內容而設計的。

▲在這次活動現場,CreateLED 的執行長 BoYin Cheng 先生本人也親自從筆電連接設備,進行了最新韌體的升級與畫質調整。而他使用的接孔就是最左邊那個 USB 上行端子。

遙控器的外觀則是很普通,塑膠機身配上矽膠按鍵,看起來就像是附在一般電視上的那種標配款。說實話,要說這是台超過 2,000 萬日幣設備的遙控器,還真讓人難以聯想。也許這種細節在富豪眼裡不是重點吧,筆者也不太確定(笑)。

▲這支遙控器的設計,就像是一般中價位液晶電視附的那種。其實很多高階影音設備,雖然本體貴得驚人,但遙控器卻常常只是陽春規格,這種情況還挺常見的——為什麼會這樣,真的讓人不解。

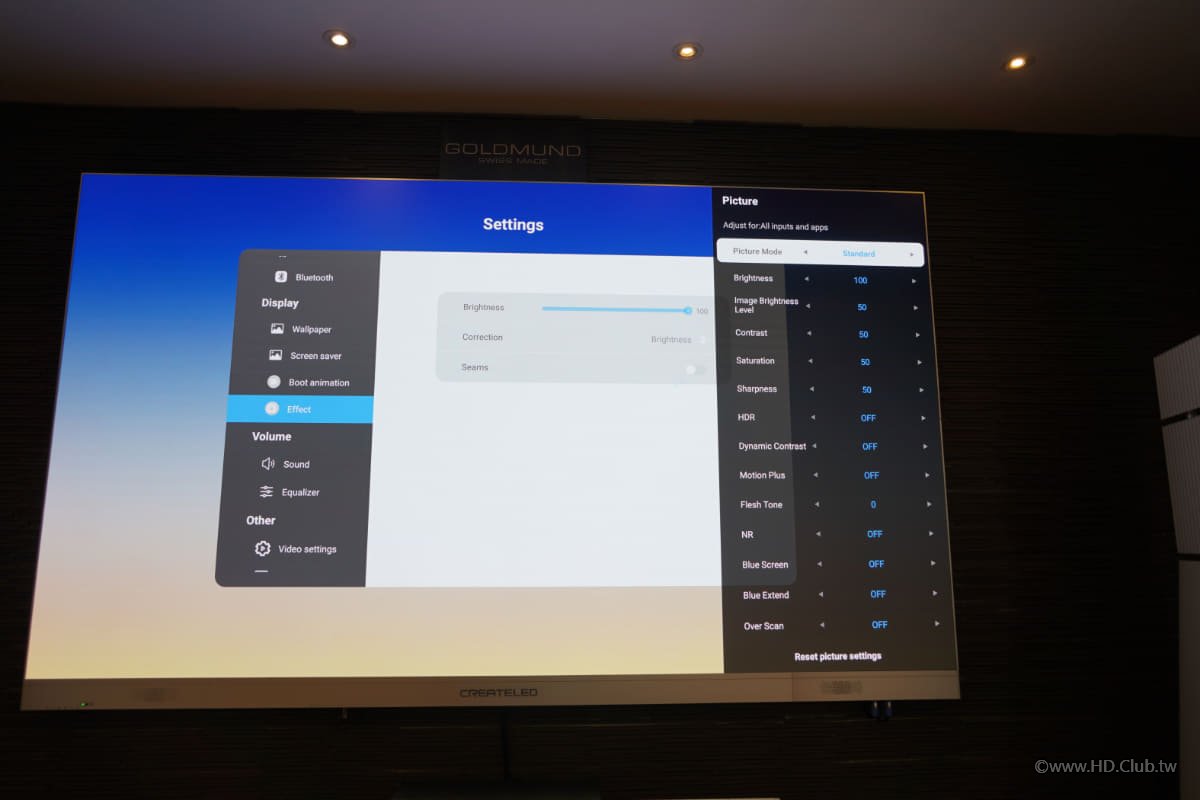

它的選單介面也跟一般市售電視沒什麼不同,非常直覺、容易上手。據現場工作人員表示,他們的顯示核心引擎是自家開發的,其中搭載了不少影像強化技術,包括:可以把 24fps 電影內容流暢地轉換成 60fps 的「Motion Plus」補幀技術,將傳統 SDR 畫面模擬成 HDR 效果的影像處理功能,這次展示活動中,他們播放了《哈比人:五軍之戰》裡那段「鏡頭大量橫移」的片段,來展示 Motion Plus 的實際效果。確實可以感受到補幀品質非常優秀。

像是「角色從遮蔽物後出現」或「角色進入遮蔽物中」這類動態畫面,通常很容易出現畫面插值錯誤,造成所謂的「遮擋消除失誤」(Dissocclusion artifact),但在這台顯示器上的這種情況卻非常少見,補幀表現真的令人驚艷。

▲畫質調整選單畫面

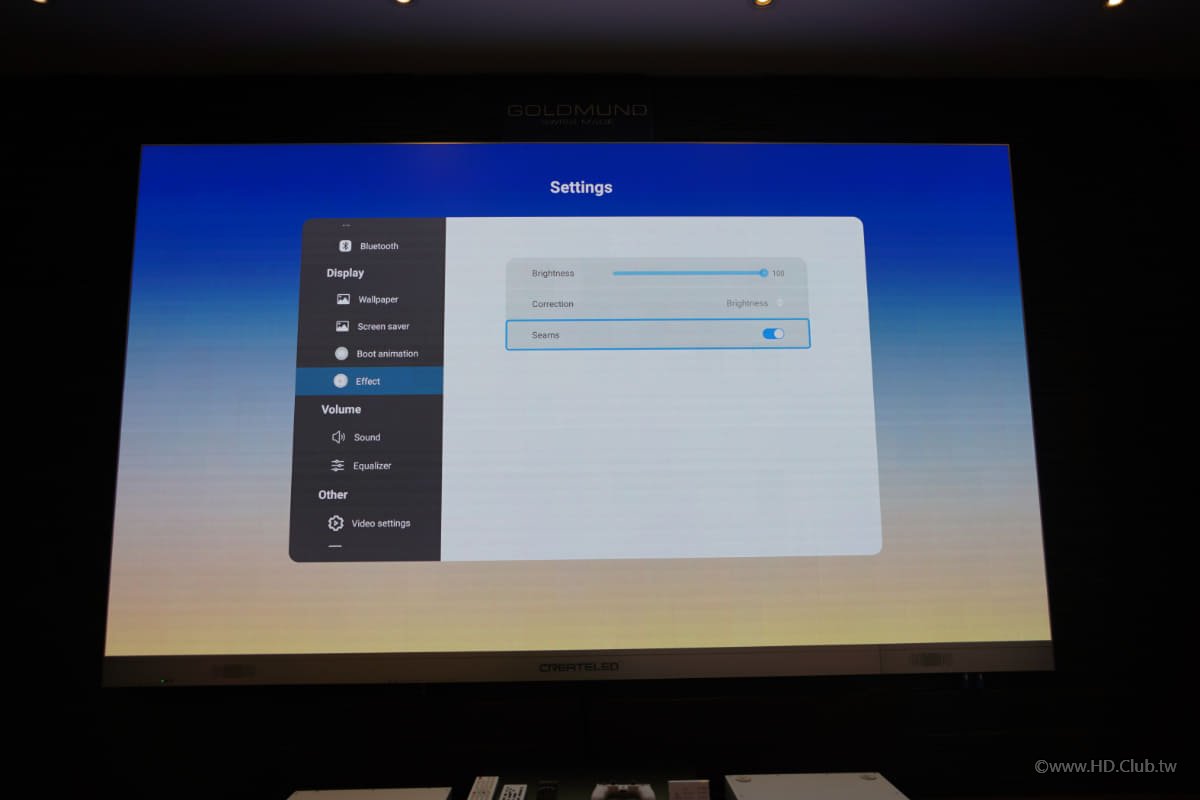

其中一個讓人特別感興趣的功能,是針對 Micro LED 顯示器特有的「模組接縫」問題(也就是我們文中定義的“單位模組”之間的接縫),提供了「SEAMS(接縫平滑化)」的設定選項。這個功能會針對模組間接縫處的畫素,透過數位階調補償,讓接縫的邊界變得更柔和、難以察覺,達到視覺上「隱藏拼接痕跡」的效果。這種「用數位演算法去修飾物理層面造成的誤差」的手法,讓人聯想到高階投影機裡常見的「RGB 子畫素色偏修正機制」——邏輯上其實滿相似的。 ▲「SEAMS 關閉、接縫補正開啟」:這樣的命名讓人有點混亂,搞不好直接互換會更容易懂(笑)

▲「SEAMS 開啟、接縫補正關閉」:可以看到畫面上出現明顯拼接痕跡,這就顯示補正效果沒開啟

▏Micro LED 顯示器的畫質表現如何? 接下來我們來談談最讓人好奇的——畫質表現。

Micro LED 顯示器的每一個 RGB 子畫素,其實就是發出紅、綠、藍三種純色光的微型 LED,本身色彩純度非常高。在色域方面,目前官方公布的是「DCI-P3 色域覆蓋率達 110%」。雖然沒有明確標示 HDR10 所採用的 BT.2020 色域覆蓋率,不過 CreateLED 表示,這款顯示器是有支援 BT.2020 色域的。

此外,CreateLED 所用的 Micro LED 顯示器,每一個 RGB 子畫素都是 16-bit 級別的驅動。相比之下,一般液晶或 OLED 顯示器,即使號稱支援 HDR,多數也只是面板本身是原生 8-bit,再透過時間軸的錯誤擴散(FRC)來模擬出接近 10-bit 的效果。所以說,這類 Micro LED 能做到 16-bit,真的不是蓋的——畢竟價格也不便宜就是了(笑)。

▲這張是以 60 倍放大倍率拍攝的顯微鏡照片,可見每個 Micro LED 晶片的樣子。畫面中黑色的空隙部分是基板,因為點距是 0.93mm,所以反推單顆 LED 晶片邊長大概是 0.2mm(200μm)左右。

雖然 HDMI 僅支援 2.0 規格,所以 4K 影像的最大輸入更新率是 60Hz(目前不支援 Full HD 的 120Hz 輸出),但 LED 畫素本身的最大刷新率高達 3,840Hz 以上。這代表每個畫素的反應速度可達 0.26ms(260μs)以下。相較一般液晶畫素的 2~4ms,這速度快了 10 倍以上。

最大亮度方面,官方標榜為 1,000 nit,而對比度為 20,000:1。不過實際亮度是會依據面板數量與用電量動態調整。例如,畫面只局部發亮時,那部分可以達到 1,000 nit,但如果整個畫面都亮起來,就會限制在 600 nit 以下。

這類「全螢幕高亮度限制」其實是消費型電視常見的處理方式,也不算什麼特殊技術。CreateLED 表示,他們會依據不同的畫質模式進行亮度調整: - 「電影模式(Cinema)」:以暗室觀賞為前提,平均亮度約 300 nit。

- 「客廳模式(Living)」:針對明亮環境設計,平均亮度約 600 nit。

可視角度方面,官方數據為 170 度。由於每個子畫素都是點光源,向外發射光線,所以從不同角度觀看畫面時,不太會出現色偏。筆者也實際確認過,從斜角看過去,畫面色調確實沒有明顯變化。

在這場活動中,CreateLED 用來做畫質展示的內容包括電影《阿凡達》、《哈比人:五軍之戰》與《海洋奇緣》等片段(每段約 5~10 分鐘),也播放了他們自行拍攝製作的瑞士等歐洲景點的風景影片。下面這幾張照片,是筆者使用 Sony α7C 相機,在活動現場對顯示畫面直接拍攝的實拍圖:

▲只是在螢幕前站著拍攝,就能拍出這樣的畫質。亮度與對比非常驚人,透過相機觀景窗看時,甚至會有一種「正在拍真實場景」的錯覺!

第一印象很直白—— 「HDR 表現也太猛了吧!」那種只有 Micro LED 才能呈現出來的 高亮度 HDR 高光細節,真的會讓人看了目瞪口呆。

如果用相機的自動模式來拍攝螢幕,最亮的部分會完全過曝變成一片白。但人眼本身的動態範圍據說可達 120dB,所以實際上看到的畫面會保有色彩,黑得夠深、亮得夠閃,視覺衝擊感十足。這種「近乎純黑的暗部」與「閃耀爆亮的高光」並存的畫面效果,是液晶或 OLED 所難以比擬的。

老實說,能夠在「室內看到 163 吋這種等級的高亮度與高對比畫面」,應該是地球上少數人的體驗之一。當然啦,這種尺寸的畫面也許可以在劇院裡透過那種幾千萬等級、搭載雷射光源的三片式 DLP 投影機來實現,但就算如此,也幾乎無法呈現出 Micro LED 這種「螢幕自己發光」所帶來的驚人亮度與對比感。

▲RGB LED 所發出的純色光,看起來非常鮮明、銳利。

像《哈比人:五軍之戰》裡一段戰鬥前、燈光偏暗的對話場景,我特別注意角色的膚色呈現。在陰暗場景下,肌膚顏色的還原依然自然,沒有偏色或失真。

而《海洋奇緣》的最後幾分鐘,那段從高潮戰鬥回到島上的場景中,筆者對那片南洋海域的 翡翠綠海水 印象深刻。特別是從海面一路延伸到水下的層次感——由淺到深的綠藍漸層,那種顏色深度,只有 RGB LED 面板才能呈現出來的 「真.色彩階調」。這絕對不是白光 OLED 加上彩色濾光片那種「類似」感,而是真材實料的發色力。

在《阿凡達》的最終大戰段落,筆者則是觀察動態畫面的表現。這一段有地面戰也有空戰,角色大量移動、鏡頭快速跟拍,讓我特別關注 「動態清晰度」。這些鏡頭本身有加上運動模糊效果,這點沒什麼,但畫面裡那些飛空艇快速轉向飛過,畫面中充滿浮空島在移動,卻都能輕鬆跟上、不糊、不暈。動態清晰度之高,令人驚訝。當然,這應該也有啟用補幀技術 Motion Plus 的幫助,但更重要的是,畫素的反應速度高達 0.2ms 級別,讓你第一次真正體會到 「快速物體移動起來會變這麼清楚」是什麼感覺。另外,在《阿凡達》的叢林戰畫面中,場景裡的無數植物會因為戰鬥震動而同時搖晃,這種 大量細節同時發生快速動態變化 的情境也表現得非常俐落、乾淨。

畫面夠大(163 吋),細節不糊、全部都動得清清楚楚,真的會讓人讚嘆: 「原來畫面可以這樣呈現!」

▲這張是《阿凡達》電影片段的實拍畫面。筆者用相機直接拍攝,幾乎沒有做後製。(下文續) |