|

|

馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?註冊

x

第2世代となったCELL REGZA。今世代ではモデルラインナップに、バリエーションを生まれている。「X2」は、CELL REGZAの中でもハイエンド機に相当し、今回も55型の「55X2」だけの1ラインナップ構成だ。

新ラインナップとなる「XE2」シリーズは、CELLプロセッサを搭載したタイムマシン録画付きチューナボックス部こそ「X2」と共通だが、ディスプレイ部をやや廉価仕様とし、46型と55型の2ラインナップ構成になっている。

今回取り上げるのはハイエンド機の「55X2」。価格も実売100万円に迫る“ハイエンド”だ。「究極のデジタルテレビ」と賞賛されつつも、多くの課題も残したCELL REGZAはどう進化したのか、見ていくとしよう。

■ 設置性チェック ~チューナ別体型を踏襲

ディスプレイ部の大きさは1,292×50×76.6mm(幅×奥行き×高さ/スタンド除く)。ディスプレイ部単体の重量は27.4kgと前モデルとの比較でやや軽くなったが、スピーカー部とスタンドの総重量は36kgとそれなりに重い。階上への搬入、部屋内の移動、テレビ台の設置も成人男性2人で行なった。

|  | | 55X2 | チューナボックス別体型の商品構成は前モデル55X1と同じ |

前モデルの55X1はスタンド別売であったが、55X2では標準スタンドが同梱される。標準スタンドは左右±15度のスイーベル機構を搭載、上下の首振り機構はない。なお、専用オプションとして、壁寄せのスリムスタンド「FPT-KY5A」や壁掛け金具「FPT-TA14」もラインナップされているので、設置環境やスタイルに合わせて、別売スタンドも選択可能だ。

スピーカーユニットは55X2も別体仕様。設置時にはディスプレイ部に合体させて組み立てる必要がある。スピーカーユニットはディスプレイ部の下部にネジ10本で留められる構造だ。なお、説明書では、ディスプレイ部を設置した後にスピーカーユニットを取り付けることを推奨している。これは、スピーカーを設置した後に、スピーカーユニットに手を添えてディスプレイを持ち上げると、スピーカーとディスプレイの接合部に荷重がかかり、破損することを防ぐためだ。

スピーカー部の高さがあるため、一般的なテレビよりも画面の表示位置も高めになる。スタンドの設置位置から画面の表示下辺までは、実測で197mm。ちなみに46型の46ZX9000ではこの高さは約144mmで、55X2は5cmも画面表示位置が高い。テレビ台の高さにも注意しておきたい。

| | ディスプレイ部の厚みは5cm |

55X2は、ディスプレイとチューナ部が別体型の構成になっている。チューナボックスはCELLを搭載したビデオプロセッサと、ビデオレコーダの役割を担っており、各種高画質化処理を担当する。また、各種接続端子を備えたインターフェースボックスとして利用する。外形寸法は436×387×109mm(幅×奥行き×高さ)で、BDレコーダの高級機以上の大きさだ。重量は9.5kg。

なお、このチューナボックスとディスプレイ部との接続には、同梱されるHDMIケーブル(約3m)を用いる。従って、チューナボックスは、必然的にこのケーブルの範囲内に設置する。

個人的には、たとえ本体が厚く重くなっても、チューナボックスをディスプレイ部に統合すべきだと思う。55X2のディスプレイ部は特別に薄型でもないし、設置製の意味では別体の必然性があまり感じられない。せめて、次期モデルでは、ディスプレイ部の背面に設置できるような工夫があるとよいと思う。

設置して気がつくのは、額縁が先代よりも狭くなっているという点。計測してみると、左右が32mm、上が38mm、下が46mmで、狭額縁化が図られている。天井照明が当たっても、それほどテカらないのはフチがアルマイト加工を施したブラックアルミ素材で出来ているため。「CELL REGZA」のロゴは、白色プリントによるものだが、このブラックアルミの暗さにより、際立って見えてカッコがいい。逆にTOSHIBAのロゴはクロムメッキされているが下側にあるためほとんど目立たない。

| | チューナボックス。ビデオプロセッサおよびビデオレコーダ的な役割を果たす |

液晶パネルは、先代と同じく光沢パネルを採用しているため、相対する位置に窓や照明があると映り込みやすい。設置の際には画面に光が入ってこないように配慮したい。

消費電力はチューナボックスが146W、ディスプレイ部が252W、システム全体では398W。年間消費電力量は465kWh/年(システム全体)。2D REGZAの上級機「55Z1」が消費電力228W、年間消費電力量202kWh/年なので、同画面サイズのLEDバックライト採用の液晶テレビの2倍の消費電力量ということになる。

チューナボックスはCELLや4台ものHDDを搭載。ディスプレイ部は直下型LEDを多数搭載していることなどが、消費電力増に響いているのだろう。ちなみに、パナソニックの3D VIERA「TH-P54VT2」は消費電力488W、年間消費電力量227kWh/年だ。

ディスプレイからの動作音はほとんど気にならない。一方でチューナボックスは、耳を澄ますとパソコンのようなブーンという低音ノイズが聞こえる。1m離れれば気にならないはずだが、気になる場合は扉付きのテレビ台のラック部などを活用したい。

リモコンはRF(電波)式なので、チューナボックスは目立たないよう隠して設置できるのだが、底面に吸気口、正面向かって左側面、背面側に排気口があるので、ここを塞いではならない。

| | 画面は光沢タイプの液晶パネル。額縁はブラックアルミ素材でテカらない |

接続性チェック~チューナボックスとディスプレイ部に個別の接続端子パネルを搭載

接続端子はディスプレイ部の側面と背面、そしてチューナボックスの前面側と背面側にある。

まずはチューナボックス側から。アナログビデオ入力端子は背面に2系統、前面側に1系統を配備。ビデオ入力1として、コンポジットビデオと排他仕様のD5入力端子、アナログ音声(RCA)を備える。一方、ビデオ入力2はコンポジットと排他仕様のS2ビデオ入力、アナログ音声(RCA)になる。前面側のビデオ入力3はコンポジットとアナログ音声のみという構成だ。

|  | | チューナボックスの前面の接続端子。B-CASカードスロットもここに | 背面 |

HDMI入力端子は背面にHDMI1~4を、前面にHDMI5を備えている。HDMI1のみオーディオリターンチャンネル(ARC)とコンテントタイプ連動に対応する。なお、55X2のHDMIはすべてDeepColorに対応するがx.v.Colorには対応しない。

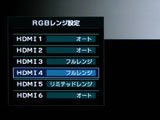

| | RGBレンジ設定 |

PC入力端子はないが、HDMI端子を利用してPCとはデジタルRGB接続が可能だ。もちろん、REGZAなので、HDMI階調レベルは、0~255のフルレンジ、16~235のリミテッドの明示指定が出来る。

背面にはHDMI4に連動したステレオミニジャックの「HDMI4アナログ音声入力」端子も装備。PCをHDMI4に接続し、PCの音声出力をここに接続すれば、PCからのHDMI4の表示時に音声も出力できる。

この他、出力系端子として背面に光デジタル音声出力、アナログ音声出力を備える。いわゆるモニター出力端子は音声のみで、映像系はディスプレイ部との接続に使う専用HDMI端子のみだ。通信端子はLAN端子(Ethernet)のみで、前モデルにあったモジュラージャックは省略された。

USB端子は背面に2系統、前面に1系統が実装されるが、両者は利用目的が異なり、接続できる機器に違いがある点に注意したい。背面のUSBは、録画用USB HDDを接続するためのもので、前面側は、キーボード、マウス、USBメモリ、デジカメを接続するのに利用する。いウスとキーボードに限ってはHub経由での接続が可能で、実際にロジクールのG15キーボードを接続し、G15側のUSB端子に、同じくロジクールのG700無線マウスを接続したところ、ちゃんと両方とも利用できた。高機能型キーボードやマウスが使えるのだから、かなり互換性は高そうだ。さらにキーボードのUSB端子に接続したUSBメモリ内の写真の閲覧まで行なえ、この対応能力はさすがCELL REGZAと言ったところ。

アンテナ入力端子も当然チューナボックスの背面側にある。55X2は地デジチューナが11基、BS/CSチューナが2基内蔵されているが、アンテナケーブルは地上デジタル、BS/CSデジタルの2系統だけでOKだ。ただし、B-CASカードについては地デジ(青)カード5枚、地デジ/BS/CS共用(赤)カード1枚を全てチューナボックスのカードスロットに挿す必要がある。アナログチューナは搭載していない。また、55X2ではSDカードスロットが省略されている。

ディスプレイ部の接続端子は、正面向かって右側の側面と背面下部にある。側面にはD5入力と排他仕様のコンボジットビデオ、アナログ音声入力を各1系統と、HDMI入力端子を1系統、ヘッドフォン出力を備えている。詳しくは後述するが、ディスプレイ側の入力端子は表示遅延が少なく、ゲーム向きと東芝からも告知されている。

背面下部には、チューナボックスとの接続専用のHDMI端子がある。この他、「センター音声入力」端子というものがある。これは、5.1/7.1ch等のサラウンドシステムを55X2を中核にして組む際に、55X2のスピーカーをセンタースピーカーに利用することを可能にする機能だ。AVアンプからのセンターチャンネルのアナログ音声出力をここに接続して利用する。

|  | | ディスプレイ部、正面向かって右側面の接続端子部 | 背面の接続端子部。下部にチューナ接続用の専用HDMI |

余談だが、これは55X1で初搭載された機能で、55X2にも継承された。55X1では別用途の端子との兼用仕様になっていたが、55X2では、専用端子として新設された。

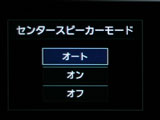

ちなみに、「センタースピーカーモード」設定が「オート」でAVアンプ連動動作となり、「オン」では、表示映像にかかわらずこの端子からの音声をモノラル再生する。さらに55X2では、外部サブウーファー出力端子までもが搭載された。

| | 「センタースピーカーモード」の設定 |

■ 操作性チェック~タイムシフトマシンはカスタマイズ性が向上

先代55X1では、リモコンが専用設計で、上段スライドやらミニタッチパッドを搭載した大変凝ったものだったが、それほど評判が良くもなかったそうで、55X2では今

期の標準REGZAと同型になってしまった。高価な製品だけにプレミアムな進化を期待していたのだが、少々残念ではある。

おそらく東芝は、そうしたユーザビリティの向上は、リモコンではなく、スレート端末やスマートフォンなどのアプリで対応していく方針を取るのだろう。

ただし、多くのユーザーはこのリモコンで操作することになるわけで、標準REGZAとCELL REGZAとの機能差を考えると、その操作をこのリモコンだけで行なうには少々無理が出てきているのも事実。

とにかく、「ボタンが足りていない」というのが55X2を実際に使っての印象だ。おそらく、過去にREGZAを使い込んだことのあるユーザーであるほどそれを感じると思う。

例えば「今すぐニュース」機能。ニュース番組を日々上書き録画することでその時点での最新ニュースの録画を視聴できる機能だ。これまでのREGZAでは長きにわたってこの機能を一発で呼び出せる[今すぐニュース]ボタンがあったのだが、55X2では無くなってしまった。55X2でも機能としては残っているが、[クイック]ボタンを押してメニューから「今すぐニュース」を選ぶ必要があり、使い勝手は後退している。ちなみに[今すぐニュース]ボタンがあったところは、[3D]ボタンに変更されている。

こうしたボタンの省略は他にもあり、ディスプレイ側の接続端子専用の入力切換ボタンが無くなった。そのため55X2では、ディスプレイ側の接続端子の切換を行なうために、[入力切換]ボタンで「モニター入力」という階層メニューを選択し、[入力切換]ボタンのモードチェンジを行なう必要がある。この影響で、チューナボックス側とディスプレイ側をまたぐ入力切換操作には、2度[入力切換]操作が必要で、スピーディな入力切換が出来ない。リモコン上のボタンが少ないことから来る苦肉の策という感じがする。

なお、入力切換速度は実測でチューナボックス側のHDMI→HDMIで4.0秒、チューナボックス側→ディスプレイ側で8.5秒、ディスプレイ部側のD5→HDMIで4.5秒。地デジのチャンネル切換は2.0秒であった。チューナボックス側とディスプレイ側をまたぐ入力切換は遅いが、それ以外は普通。テレビのチャンネル切換は早い方だ。

改善された部分もある。55X1では、デジタル放送の字幕表示のためのリモコンボタンがなかったのだが、55X2では追加された。また、前述のように55X2のリモコンはRF(無線)式なのだが、赤外線操作の機能も持っているようで、筆者宅のREGZA 46ZX9000の操作も行なえた。確実性を考えて両対応ということなのだろうか。

なお、電源オン操作から地デジ放送が表示されるまでの所要時間は65秒と遅い。電源オン後、49秒後に「CELL REGZA」は表示されるが、ここに到達するまでが長い。一度電源を切った直後のホットスタートでも、地デジの画面が出てくるまで18秒かかる。

| | リモコン |

さて、CELL REGZAといえば、究極のチャンネルザッピング機能とも言える「マルチ画面」機能がウリの1つだが、55X2でもこの機能は健在だ。親画面+7子画面の合計8画面をフルフレームレートで1画面に表示できる機能は、国内の他のテレビ製品には無いCELL REGZAだけの機能で、オーナーであれば一度は人に自慢したくなるはずだ。首都圏であれば、NHK、NHK教育、日本テレビ、TBS、フジテレビ、テレビ朝日、テレビ東京の7ch全てをプレビューでき、メイン画面をBS/CS放送にすれば8chの番組を一度に視聴できるのだ(音声はカーソル選択した画面のみが再生される)。親画面はなんと40インチ相当で1,440×810ドット、子画面も13インチ相当で480×270ドットなので、普通にテレビ映像として見られるほどクオリティが高い。

なお、番組表表示時も、このリアルタイムプレビューが利用できる。これらの機能に慣れてしまうと普通のテレビに戻ったときの寂しさといったらない。

|  | | 親画面+7子画面のマルチ画面機能 | 番組表表示中もプレビューが見られる |

番組表と言えば、地味ながらも3D対応の55X2らしい機能が追加されている。それは、3D番組検索ができる「3D検索ナビ」だ。これは、放送予定の番組から、3D対応のものをビックアップし、さらにキーワード検索で絞り込むことができる機能だ。ただ、番組情報に「3D」とあればなんでもピックアップしているようで、3D放送でない番組を表示することがあった。それでも、数少ない3D番組を探すツールとして利用価値は高い。

| | 3D放送検索機能「3D検索ナビ」 |

番組表関連で、忘れてはならないCELL REGZAの機能が「ローミングナビ」機能。これはカーソルをあてた番組のタイトル名、出演人物名、番組ジャンル、関連キーワードを含んだり、関係性があると判断できる番組を適合具合に応じてピックアップしてくれる機能だ。この機能については、基本的に55X1と同じ。

評価機にはまだ搭載されていなかったが、55X2で12月に搭載予定の番組表関連機能に「おすすめサービス」というものがある。これは東芝のレコーダ「RDシリーズ」のユーザーや他のCELL REGZAのタイムシフトマシン機能を活用した番組録画の人気状況を集計して、ランキング形式で番組をオススメしてくれる機能だ。ネットと家電のユニークかつ新しい活用の一例として注目だ。

|  | | おすすめサービスの地デジランキング | タイムシフトマシン注目番組。「おすすめサービス」はテレビの新しいネット活用様式となるか |

さて、CELL REGZAといえば、搭載された専用HDD容量を使い切り、(指定された)全チャンネルを上書き録画し続け、過去に遡って番組視聴が楽しめる「タイムシフトマシン」機能。55X2にも当然搭載されている。

55X2では「タイムシフトマシン2」と名称変更されているが、基本機能自体は先代と変わらない。HDDの容量も、通常録画用HDDが1TB(500GB×2)、タイムシフトマシン用HDDが2TB(1TB×2)という構成も同じだ。基本的なこの機能の解説については本連載55X1編の方を参照して欲しい。

|  |  | | タイムシフトマシン機能として録画されているコンテンツは「過去番組表」として一覧を参照可能 | ローミングナビ機能 | スポーツ番組を選択してローミングナビを活用した結果。スポーツ関連番組が「タイトル」「ジャンル」「キーワード」「人物」の各カテゴリでピックアップされた |

では、どこが変わって"2"になったのか? 改良点を一言で言うならば、「ユーザーカスタマイズ性が強化された」ということになる。具体的には、タイムシフトマシン録画対象チャンネル数が1チャネルから8チャンネルまで選択でき、さらに曜日ごとに録画対象時間帯と時間長を設定できるようになった。これにより、見ないチャンネルをタイムシフトマシン録画から除外したり、曜日に応じて、タイムシフトマシン録画の時間帯をずらしたり、短くしたり長くしたり、といった調整ができるようになった。

ちなみに、全8チャンネルを録画対象とすると最大25時間、全2チャンネルであれば最大102時間のタイムシフトマシン録画が行なえる。

だいぶ洗練された感じはするが、それでも解決されていない問題点もある。

それは、搭載HDDを1ドライブとして扱えないという点。ユーザーに500GB×2+2TBという構成を意識させて使わせている点が家電的でない。通常の録画は500GB×2ドライブのどちらを使って録画するかを選択しなければならない。

ユーザーによっては3TBの全容量をタイムシフトマシン録画に使いたいという場合もあるはずだが、500GB×2は通常録画専用でそうした使い方はできない。ハードウェアの都合が見え隠れして使い勝手に妥協がある感じがちょっともどかしい。

| | 対象チャンネルや対象時間帯の選択をユーザー好みに自在にカスタマイズできるようになったタイムシフトマシン機能 |

ブロードバンド機能も、他機種よりも充実している。ビデオオンデマンドサービスとしてはアクトビラ、TSUTAYA TV、T'sTV、ひかりTVの全てに対応。この他、Yahoo! Japanと、YouTubeのメニューも用意されている。

|  |  | | ブロードバンドメニュー | YouTube | Webブラウザ。ただし、遅い |

WebブラウザはOperaが内蔵されており、チューナボックスにキーボードとマウスを接続すれば、パソコンライクにWebサイト閲覧が楽しめる。ただ、実際に使ってみるとパフォーマンスは低い。メモリの足りていないWindowsを使っているような操作感で、マウスカーソルはカクカクと動き、これならばスレート端末や55X2に接続したPCを使いたいと思うはず。はっきりいってパソコンが使えないときの臨時用というイメージだ。

実際に使っていて気がついたのは、YouTube動画は、55X2の「YouTube」メニューから閲覧しているときは、コマ落ちもなくフルフレームで見られるのだが、Webブラウザでサイトに埋め込まれたYouTube動画を閲覧すると、かなりコマ落ちすること。Flashプレーヤーにも対応しているため、一般的なFlashサイトもそれなりに見られるし、いじわるをして、ニコニコ動画も見てみたりしたが、コマ落ちをしながらも、なんとか再生はしていてた。ポテンシャルの高さは伝わってくるのだが、パフォーマンスが伴っていないのが問題だ。

スピーカーの音質についても振れておこう。結論からいうと音質は良好である。低音から高音までがとてもフラットな周波数特性で、もはやテレビのスピーカーの音質という感じではない。特に高音のキレがよく、ハイハットやシンバルの音なども鮮明に聞こえる。低音も、重低音までは出ていないが、ちゃんと出音として出ている。バスドラムやフロアタムの低いアタック音なども、こもらず乾いた低音として耳に届く。

スピーカーユニットは左右それぞれにウーハーユニットが2基ずつ、ツイーター1基ずつ、これに中央にもう1つツイーターで、合計7スピーカーとなる。この構成は55X1から変わらないが、55X1の時にバスレフダクトだった部分は、55X2ではパッシブラジエータに変更されている。

開発担当者によれば、55X1ユーザーから「低音再生時に風切り音が気になる」という報告があったため対策したとのこと。なお、55X1の時はアルミ製エンクロージャーを採用していたが、55X2では樹脂製に変更されている。剛性の面では55X1よりも劣るが、出音を聞いた感じ、音質への影響はほとんど無いように感じる。55X2の方が総出力自体は上がっているからかもしれない。55X1では総出力60Wだったが、55X2では100Wになった。内訳はウーファーが30W×2、ツイータが20W×2。ちなみに、センタースピーカーモードを活用したときには左右の20W×2のツイーターは無効化され、中央のツイーターが40W駆動される。

音楽番組を見るのにも耐えうるのはもちろん、CDなどの音楽再生に使っても全然不満なしに聞けてしまうクオリティには感動する。

| | スピーカー部の左側。左からツイーター、ウーファ×2、横長のパッシブラジエータという構成 |

■ 画質チェック~驚異的なコントラスト性能

55X2では、サムスンのVA型液晶パネルを採用しているが、開口率が劇的に向上した新世代のパネルだ。画素形状が55X1とは明らかに違うので、異なるパネルという事は素人目にも分かる。ちなみに、パネルとしては、本連載でも高評価を与えたREGZA F1と同一世代だという。

表示面が光沢仕様のクリアパネルになっており、出力光が拡散されにくいことから、画素描画の鮮鋭感が素晴らしい。開口率向上により、同一色がまとまった領域を埋め尽くすような面表現でも粒状感がなく、濃密な表現になっていて質感が高い。

それと、なによりダイナミックレンジが凄い。55X1の時も驚いたが、55X2でも再び驚かされてしまった。

| | 開口率が向上した55X2のVA型液晶パネル。パネル世代が新しくなっている。 |

まず、ピーク輝度が凄い。画調モードにもよるが、蛍光灯照明下の部屋でも光のパワーを感じるし、屋外シーンの日向の表現などは、本当に太陽光の反射を見ているような力がある。

一方で、暗部が同居していても、その明るさに引っ張られない、正確な暗部の表現を同時に実現できている。言葉で言うならば「ハイコントラストである」で済んでしまうわけだが、その言葉以上の暗さのパワーと明るさのパワーがあり、それぞれが同居できるポテンシャルはまさに筆舌に尽くしがたい。

例えば、夕暮れの街の景色などで街灯が描かれているシーンにて、一般的な液晶テレビだと、その街灯が「明るい色で描かれている」という印象だが、55X2だと本当に画面の中で街灯が自ら発光して、現実世界のこちらまでを照らしてきそうな感じで輝くのだ。あまりにも明暗のダイナミックレンジが凄いので、「目が疲れる」という意見も出てくるかも知れない。そこで、55X2では「ピーク輝度」設定というパラメータが設けられており、オフ、弱、中、強の4段階設定が選べる。弱以上の設定でハイダイナミックレンジ表現がオンになる。55X2ユーザーならば、この特権的性能のため是非とも弱以上で常用したい。

|  | | ピーク輝度調整=オフ | ピーク輝度調整=強 |

REGZAシリーズでは、CELL REGZA以外はエコ志向と低コスト化のため、全て導光型のエッジライトバックライトシステムに移行してしたが、55X2は違う。今回も3,072個もの白色LEDを直下型に配し、輝度1,000cd/m2。これは一般的な液晶テレビの輝度の倍以上の値だ。この膨大な数の白色LEDを、55インチの画面を512個の領域に分けて駆動させている。表示する映像の512箇所での明暗レベルを検出し、その最適な光出力でバックライトを光らせる、エリア駆動と呼ばれる技術だ。

映像の明るい箇所に対応するバックライトブロックは、より明るく光らせ、暗い箇所に対応するブロックは、その階調を正確に再現するために輝度を絞る。これによってプラズマのような自発光画素に近い表示が行なえる。

|  | | LEDエリアコントロール=オフ。左上の夜空が薄明るくなってしまっている | LEDエリアコントロール=オン。左上の夜空が真っ暗になる |

|  | | LEDエリアコントロール=オフ。画面左側の黒い部分が薄明るくなっている | LEDエリアコントロール=オン。画面左側の黒い部分が真っ暗となった |

ちなみに、前モデル55X1ではLEDは4,608個による512エリア駆動で、ピーク輝度は1,250cd/m2だった。ブロックの数は変わらないが、白色LED数が減ったこともあり輝度は落ちたことになる。55X2は3D対応したが、3D映像は眼鏡を通して見ると暗くなってしまうので、輝度はできれば落としてほしくなかったところ。

ネイティブコントラストは5,000:1、エリアコントロール付きのダイナミックコントラストは900万:1。この数値にはリアリティが伴わないかもしれないが、実際に明暗が同居した映像を見ると「なるほど」と思えるはず。

コントラスト感は完熟に達したと思うが、発色は今回の55X2は他のREGZAとは違った傾向にチューニングされている。全体的に黄味が強い。

これは新しい白色LEDの光特性から来るものかと思ったのだが、意図的にこのようなチューニングが行なわれたらしい。純白も黄味が乗っているし、人肌も黄味が強い。水銀ランプベースのプロジェクタのダイナミックモードの発色を連想させる。

そのためか、赤は中明部以下の暗い赤は純度の高い赤だが、明るい赤はやや朱色に振れる傾向にある。緑は全域にわたって色度の高い鮮烈な感じ。青は明るい青はやや紫に振れた印象。また、暗い青の階調に不連続な箇所があって気になった。明らかに、他のREGZAとは違う発色で、歴代REGZAからの移行組は最初、戸惑うかも知れない。

色深度の方に気になる点は無し。二色混合グラデーションなども極めて自然な色遷移表現が実現できている。

映像エンジンについても触れておこう。今世代のREGZAから「レグザエンジン」と呼称を採用しているが、CELL REGZAでは「CELL REGZAエンジン」という名称になっている。基本的な世代としては今期REGAZA Z系や、本連載でも取り上げたF1などと同世代のものになる。2D映像に対する超解像の効果については、本連載のREGZA47Z1編を参照して欲しい。

55X2では、そうした高画質化ロジックの一部の機能をCELLで実装しており、この部分がCELL REGZAだけの特権的な機能となっている。

実際にデジタル放送の旅番組などを見てみたが、空に伸びる葉のない枯れ木の林のシーンなどは、一本一本の枯れ枝がボールペンでしっかりと書いたような美しい線分が見え、その周辺には揺らぐモスキートノイズは確認されず、枝越しに見える空にも黒ずみや滲みも感じられない。

|  | | レゾリューションプラス=オフ |

|  | | レゾリューションプラス=オン |

4倍速駆動に対応したという点も、55X2の進化ポイント。そもそも東芝がリアル4倍速駆動を採用するのは2010年秋冬の3D REGZAからなので、その補間フレームの精度がユーザーとしては気になるところ。これは実際に映像を見てみると、精度的にはREGZA F1とさほど変わらないようだ。倍速駆動よりも4倍速駆動のほうが、リアルフレームよりも補間フレームの方を見る割合が増すので、エラーが出たときのリスクが大きくなっている。

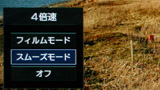

4倍速駆動にまつわる設定は「お好み調整」-「詳細調整」-「4倍速」から行なえるが、このエラーをなるべくユーザーに気がつかせないようにする「おまかせ」設定の使用が推奨される。ここの設定では「おまかせ」「スムーズモード」「オフ」が選べ、さらに映画コンテンツのような24fps映像では、「フィルムモード」が選べる。

いつもテストに使っている「ダークナイト」冒頭のビル群のフライバイシーンでは、「おまかせ」と「スムーズモード」では背景のビルに振動が起きるエラーが発生していた。まだまだ安心して使い続けるにはリスクが大きい機能だ。

| | 4倍速駆動にまつわる設定は「お好み調整」-「詳細調整」-「4倍速」 |

55X2は3D(立体視)に対応したことから、CELL REGZAエンジンにも、この立体視専用の高画質化ロジックが実装されている。

55X2の立体視はF1と同じフレームシーケンシャル方式で、アクティブ液晶シャッターグラス(眼鏡)をかけて見る。眼鏡自体はF1/ZG1などと同一仕様の「FPT-AG01」(実勢9,000円前後)となっている。55X2にはこれが1個付属する。なお、3Dフォーマットはフレームパッキング、サイドバイサイド、トップアンドボトムの全方式に対応する。

55X2のCELL REGZAエンジンの3D専用高画質化機能として筆頭に挙げられるのは「3D超解像技術」だ。

これは現在、衛星放送で放送されているサイドバイサイド方式の3D映像に対して効果を発揮するものだ。

サイドバイサイドフォーマットでは、左右の目用の映像を各960×1,080ドットの縦長にして、それを横に並べて1,920×1,080ドットのフレームに埋め込んだ形式になる。このため水平解像度がフルHD解像度の半分になってしまい、3D映像として表示する際には、アスペクト比変換を行なう。横960ドットの各ドットを2回ずつ描画すれば最も簡単な補正が行なえるが、これでは眠そうな、解像感乏しい映像になってしまう。

| | 3D眼鏡は1個、55X2に付属する |

|

|